Latest Posts

为什么有些孩子四岁起飞,有些却要到六岁多?

绘制新年的心愿地图

又到一年伊始,许多人开始郑重写下新年目标,却又在年复一年的循环中,看着它们渐渐褪色。

直到前些天,我参加年底聚会,打开去年在读书会封存、早已被我遗忘的2025年新年目标,惊讶地发现上面写下的心愿,竟在不知不觉中都实现了。它们没有带来挣扎感,反而像生命力自然的流露,在未被时时记挂的状态下悄然生长。

这份惊讶促使我回顾:我是如何写下它们的?在记录2026年Resolution的过程中,我发现自己正在使用一个清晰的视角——它不再是“我应该做什么”,而是“我的生命力此刻被困在了哪里?它最渴望流向哪里?”

这个视角,并非我事前的构想,而是在整理与输出的反思中,逐渐浮现的语言。

过去几年,我的生命力被困在一个关于“爱”的庞大思辨中。于是,阅读与思考自然成了主线,支撑我度过那段向内探寻的时光。当感到沉淀足够时,“尝试输出”便成为2025年那个自然而然的决定。

寒假游 – 中美洲Costa Rica

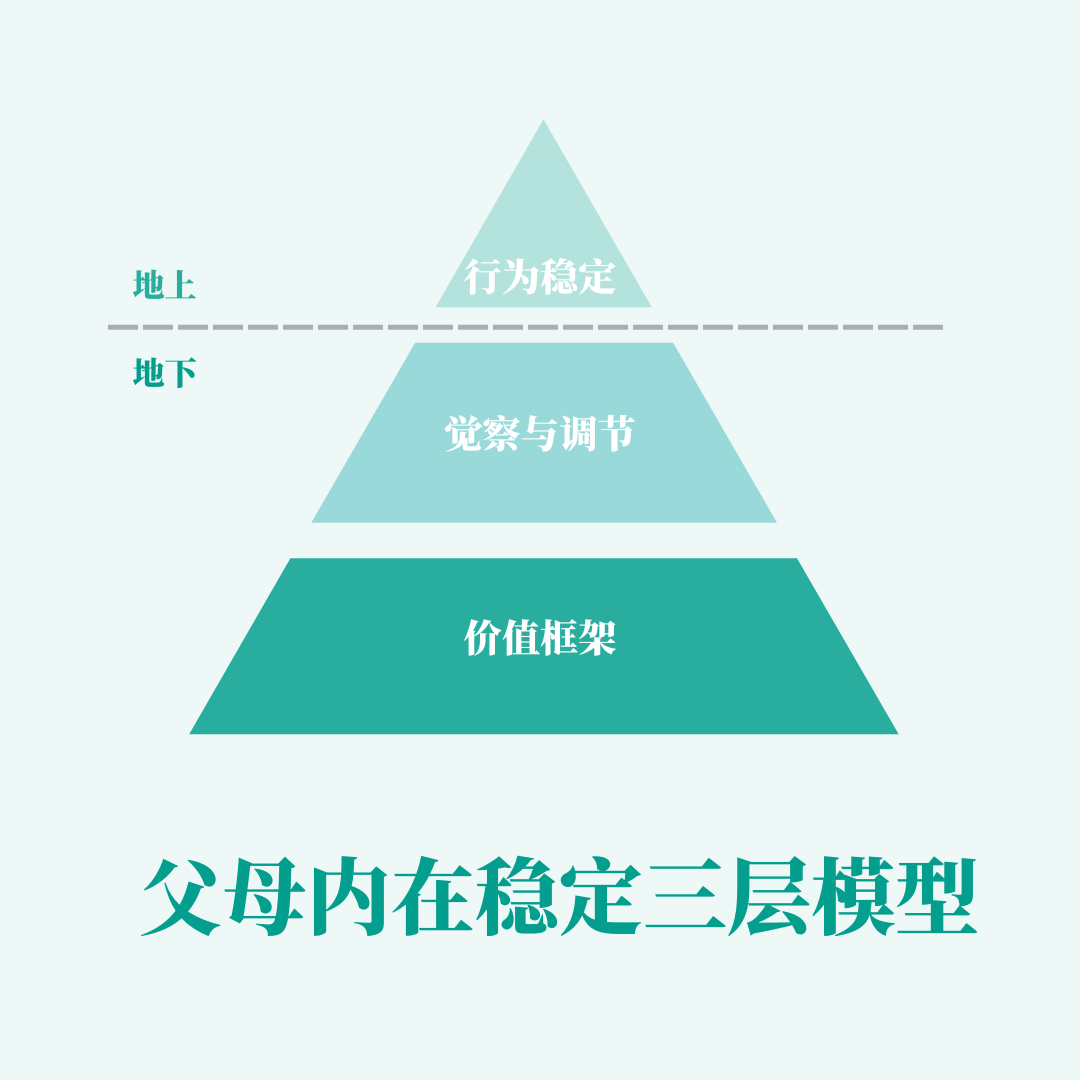

从“安全容器”到“精神盟友”:一个以生命力为核心的养育进化模型

孩子的运动课门口,我看到一位母亲压低声音,但语气里仍带着怒火:“来都来了,必须进去!我钱都交了!”她的孩子眼泪鼻涕糊成一团,用力抵抗,似乎在说:“不!”

我看着这幕,心里一阵酸楚——我们这一代父母,比任何一代都更愿意为孩子付出,却也更容易焦虑和迷茫。我们疯狂付出,却常常感到徒劳;希望孩子“好”,却越来越不确定什么才算真正的“好”。

近几年大量的阅读、实践与反思让我越来越清晰地看到:真正的爱,是尊重生命的自我发展规律。

孩子不是任我们雕刻的材料,而是一个拥有自己节奏、结构和内在驱动力的自组织系统。因此,父母也必须随之成长,不断进化自己的角色。

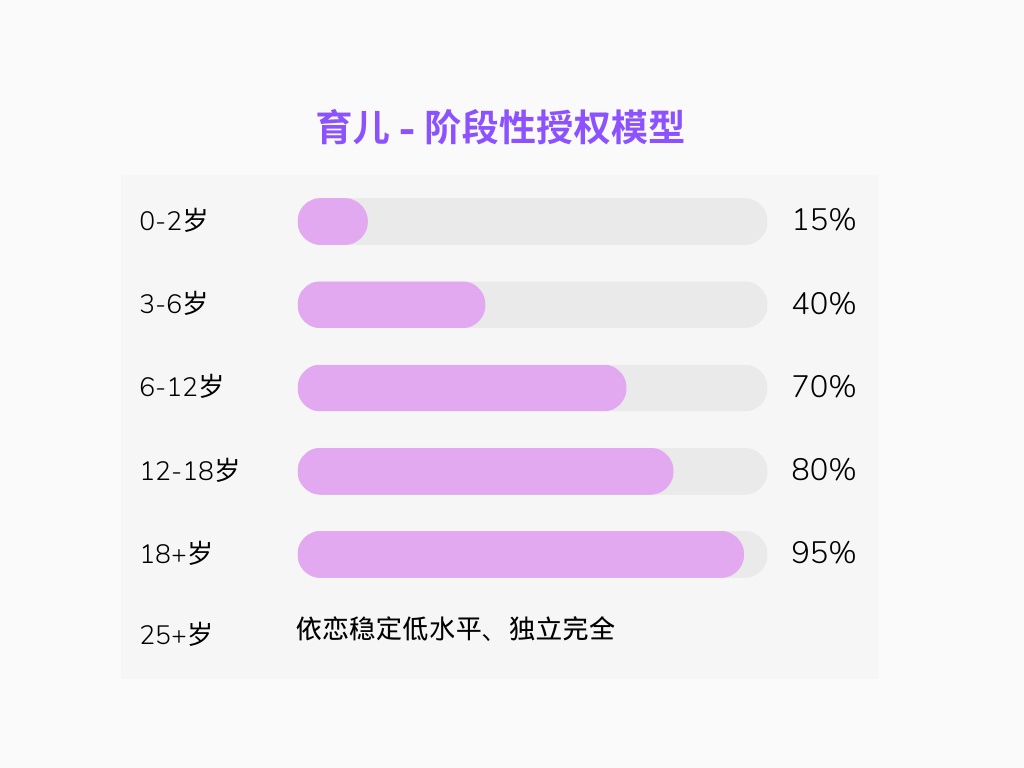

今天,我想分享一个非常实用的框架——孩子从依赖走向独立,父母的角色也会进行五次进化。

理解这个模型,你会减少盲目焦虑,不再用“全力以赴”换来“事倍功半”,而是在每个阶段做真正该做的事。

五大阶段模型(依恋→独立 的演进规律):

整体比例只是趋势,不是精准数字。它用于提醒父母:孩子需要的依赖与独立比例,会不断变化。

核心原则:关注孩子生命力的变化——什么时候保护、什么时候支持、什么时候放手。

具有生命力的成长是怎样的?

从物理学与生物学来看,人类本身就是“涌现”的产物,而不是被精密规划出来的机器。

这一篇,我想把这个思路往人生与育儿延伸:

一个人,无论是成人还是孩子,本质上都是一个“自组织系统”。

我们不是被设计出来的,而是靠着内外压力、内在驱动力与生活体验不断重组自己。

我自己的经历,就是一个典型的例子。

01 当“系统崩溃”时,才知道什么在重组你:我的重生经历

曾经,我有蒸蒸日上的事业、清晰的社会身份,熟悉的社交圈。

后来,家庭发生变故,为了陪伴家人,我跟着先生去了日本。语言不通,无法工作,社会身份突然全部归零。

我经历了完整的identity loss 身份丧失。

那段时间,我每天睡 11 个小时还是不想起床,对自己说不上讨厌,但只觉得—— “我什么都不是了。”

最痛苦的不是失去成就感,而是:我弄丢了自己的人生“使用说明书”。 当外界的所有标签被撕去,我竟回答不出那个最简单的问题:我喜欢干什么?

我如何看待家庭教育与外力教育 – 答读者问

最近有位家长问我一个很好、也很时代的问题:如今养娃越来越“精密”——日程排满、兴趣靠报班。我很认同你强调的家庭教育重要性,但你是怎么看待家庭教育和外力教育(学校、兴趣班等)之间的平衡的?

收到这样的提问,我是开心的。但我也意识到,我们之间的分歧并不在“策略层”,而在更底层的“出发点”上。

在回答“如何平衡”之前,我想先退后一步,谈谈我们各自站立的那片世界观土壤。

工程学视角下的“可设计人生”

过去几百年,尤其是近代以来,科学与工程学以其系统性、实用主义与问题解决能力,深刻重塑了人类的生存方式。我们习惯用“设计”和“控制”的逻辑去看待世界:生存环境提升大大增加了宜居性,机械与自动化减少了劳作,训练体系提高了效率——一切似乎都可以被拆解、规划与优化。

在这种逻辑下,孩子也很自然地被视为一个“可以被设计的系统”:孩子几岁启蒙、几岁识字、几岁钢琴,仿佛只要路径正确、时间足够密集,人生就可以被“设计”成型。

它理性、高效、逻辑自洽。也是我这一代家长身上深刻的时代烙印。

但我在持续的阅读与育儿实践中,逐渐触摸到另一些看待生命的视角。

转换视角:从物理与生物学看“人类”

用物理学的视角看:

我们的星球,是一个同时满足无数严苛条件才得以孕育生命的奇迹——位于宜居带、拥有稳定自转轴的月球、保护性的磁场和臭氧层、活跃的板块构造……这些条件的同时满足,在可观测宇宙中凤毛麟角。

再用生物学的视角看:

从原核到真核:一次偶然的“吞噬”与共生,创造了所有复杂生命的祖先

从单细胞到多细胞:细胞放弃部分“自由”,抱团合作,开启分工与意识诞生的可能

从无性到有性:基因打乱重组,让进化速度指数级提升

直至智人诞生:直立行走、脑容量激增、语言出现,最终点燃文明之火

从科学的视角回看这一切,我能想到的词只有一个:奇迹。

从攀岩老师那学到了 – 什么是真正的支持!

女儿 Anna 学攀岩时,遇到过几位教练。她对其中一位表现出强烈的喜欢,对另一位则明显抗拒。

我观察,不喜欢的那个教练,其实很负责。他会集合孩子们“训话”,他问孩子们:“爬到一半,觉得坚持不下去时,该对自己说什么?” 当现场一片沉默时,他给出了标准答案:“要对自己说——加油!大家都会觉得难,但挺一挺就过去了。” 当时我也觉得,这话没什么问题。甚至有一点被说服。 但 Anna 就是不喜欢这节课。课后,她小声但坚定地告诉我:“妈妈,下次不要再报这个教练的课了。”

与之形成鲜明对比的是她格外喜欢的另一位教练。

在抱石攀岩时,Anna 有时会因为身高不够,够不到下一块岩点。这个教练并不会让她“硬扛”,而是会当场拿起电钻,在墙上为她补一个临时的小岩点,让她借力完成动作。 有趣的是,在借了几次岩点之后,Anna 会开始主动尝试“不借”。而且,她真的成功了好几次。 当她终于攻克那条原本“不可能”的路线时,眼睛里迸发出的光,和兴奋地喊教练来看的样子,是任何一句“加油”都无法替代的。

当老师说孩子“很有潜力”时,我为什么既兴奋又迟疑?

和 Emily 从体操课出来,老师照例笑着对我说:“Emily 很有潜力,聪明又强壮,动作学得快,可以一周来训练两到三次。”

女儿四岁出头。起初我以为这是教练的“标准话术”。但当老师反复并只对我一个家长强调这点时,我既有一丝兴奋,也生出迟疑:我们口中的“潜能”,到底是什么?对于孩子和家长来说,追随潜能意味着什么?

在体操老师的评价体系里,“潜能”通常意味着:能听指令、学得快、身体协调——也就是一块可被训练、可出成绩的“原材料”。这套逻辑完美契合竞技体系:效率、可测量、可产出。这让我想起查理·芒格睿智的比喻:“在你手里拿着锤子的人看来,整个世界都像一颗钉子。” 但当我们把孩子看作“有用的材料/钉子”时,容易忽略一个事实——孩子本身拥有内在的驱动力与偏好,这些才是长期成长的燃料。

我家真实的对照:外界“潜能” vs. 内心“燃点”

根据我的观察,Emily的确能遵循指令,但她的柔韧性很一般,也绝非一个“吃得体操的苦”的孩子。她的生命能量,显然有更热烈的投向。

四岁出头的她,对儿童版《三国演义》的热爱已近乎痴迷。那些我们眼中的复杂情节——桃园三结义、官渡之战、关羽失荆州——她反复翻阅,让我反复讲述。她不仅能理清人物关系,甚至会和姐姐扮演三国游戏,考问家人关于人物的派系,字什么,身高和兵器。这些不是为了获得表扬或奖状,而是从内心发起的、持续的热爱。

为何我们懂得要温柔坚定,却依然会发火?

直到我看清时代的运作逻辑,育儿才不焦虑

育儿书籍里写满了“怎么做”的方法与技巧,教我们如何帮助孩子武装自己,去面对世界的挑战与不确定。然而,我心中涌起的,不是确定感,而是一种更深的茫然。因为书中没有解答:为什么做?到底做什么才是真正意义上的“对孩子好”?

这个朴素的疑问,贯穿了我几年的阅读与思考。从人类学到社会学,从神经科学到历史、经济与心理学……当知识的碎片渐渐拼合,一个令我震撼的图景缓缓展开:我们在育儿中那些具体而微的焦虑与抉择,并非孤立的家庭课题,它们恰恰是整个现代人类文明困境最真切、最浓缩的缩影。

它既关乎“我与你”之间最朴素的牵绊,也牵动着“人类与世界”该如何相处的根本命题。而我们这几代人,或许正立于一个前所未有的交汇点:身后,是万年文明在资源稀缺的阴影下,以“征服”为矛、以“恐惧”为盾,所构筑的一部生存史诗;面前,是一条迷雾笼罩却微光隐现的道路,路的尽头,是我们尚无法清晰命名,但内心已然向往的彼岸。

破局中年危机的一种尝试 – 重写人生剧本

曾几何时,我们都坚信一个剧本:好好学习,找好工作,成家立业,追求能力更强,事业进步,房子更大,生活更高级。我的人生前半场,也忠实地扮演着这个角色,直到一句轻飘飘的话,像一根针,戳破了我的世界。

“留下,也不过是多卖几套房子。”

那一刻,我建立已久的价值感,应声而碎。我一心追求的业绩、成就,真的那么重要吗?我发现,答案是否定的。说放下,竟然也就放下了。

但放下,并不是故事的结局。它是裂缝的开始。

当一切崩塌,生活却送来两道光